联系我们

- 固定电话:

- 学院邮箱:jygj3374312@126.com

- 蔡老师:13169280918

- 黄老师:18125973468

- 郑老师:15602758922

New

探讨落实4D教学模式一揭阳市高级技工学校首次烹饪教研活动在听香涧举行

发布日期:2018-09-09 阅读次数:3370

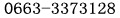

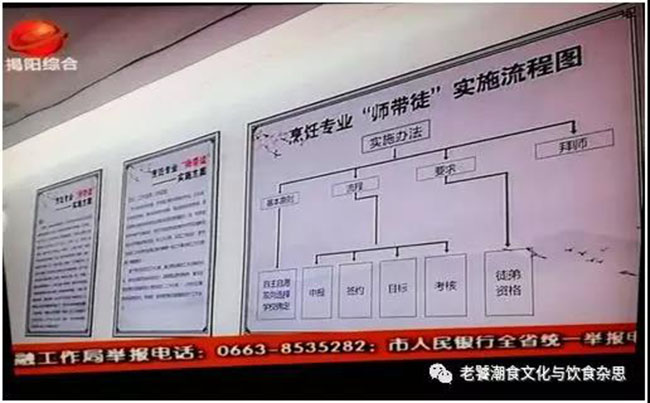

揭阳市高级技工学校首次烹饪教研活动在听香涧举行,主题:4D教学与体验,一体化教学规范和标准,基本功达标要求和效果。旨在打造烹饪教学团队,务实求精培养德行双兼的高技能烹饪人才。

本次研讨活动也对鲜和香为课题作讨论。

【声乐远闻须静听,味道之阳是为香。】

“香”古体字形是“ ”,意指“蒸熟的黍米在咀嚼中给吃者的微妙感觉。”“微妙”在于“

”,意指“蒸熟的黍米在咀嚼中给吃者的微妙感觉。”“微妙”在于“ ”下面的“甘”字,被归为味觉作为五味之一。后来“香”的含义扩展到形容鲜花的芬芳。

”下面的“甘”字,被归为味觉作为五味之一。后来“香”的含义扩展到形容鲜花的芬芳。

黍米的香是内蕴的,不出口腔之外;而花的芬芳则能远播。为表达远播的性能,古人借用声音来比喻,造出“馨”字。《说文解字》说:“馨:香之远闻也。”是表示“远播之香”的最合理的办法。

起先曾用“馨香”描述黍、粟的气味,例如《左传》:“黍稷馨香。”屈原曾用“芳馨”描写花草,《九歌》:“折芳馨兮遗所思。”《诗经》开始用“馨”字描写佳肴的气味,《大雅》:“尔肴既馨。”早期的作家们还用过“馨烈”、“馨逸”等词语,《辞源》中各有南北朝之前的例句,都反映了对“香气远播”的强调。《随园食单》也用馨香形容菜肴之美,品评之美。“听香”乃“品鲜听香”所追求的境界。

【生新自若鼎中变,味道之阴是为鲜。】

老子说:“治大国若烹小鲜”,古注曰“‘鲜’字,亦鱼也。”《说文解字》:“鱻,新鱼精。不变鱼也”,段玉裁注释说:“汉人始以鲜代鱻。今则鲜行而鱻废矣。”“鲜”是后来流行的白字。“鲜”字准确的意思当是刚死的接近于活的,所以又说:“死,而生新自若,故曰‘不变’。”极端的“鲜”是在生死之间,最理想的像古人的鱼生、生腌、醉虾(揾酒活虾)。

“鲜”最先是用来形容“新”,例如说空气新鲜。鱼儿离不开水,用来表示新鲜很有道理。但“新鲜”不等同于“鲜味”。有一篇随笔趣谈“鲜”味的奥秘,把她比作水中仙女,后来跟西来“入赘”的火族王子“香”喜结连理。古先民拿鱼肉跟野菜同煮,“鲜”女在陶鼎中孕育出沉鱼落雁之姿。肉料、调料在沸水中发生反应,尝起来有一种细腻的愉悦感觉难以言传。《本味篇》就说:“鼎中之变,精妙微纤,口弗能言,志弗能喻。”这其实就是鲜味的萌芽。当然,“鲜”味的呈现,也离不开“咸”的伴生条件,在“有烹无调”的“吴羹”是不加盐的,人们不可能从“吴羹”中发现鲜味。

鲜味在漫长的中华饮食史中只能用近似的词语来指代或描述,如:《随园食单》:“雍土之笋,其节少而甘鲜”说的是甘;《本味篇》有“酸而不酷,淡而不薄”说的是中庸之道淡而不薄;《楚辞》古注描写炖甲鱼的“鲜”味谓之清烈;清代美食家李调元《然犀志》说“牛鱼,食之味长”,元代《饮食须知》则从反面形容金鱼“味短”;明代《吴兴志》说“鱼骨羹:淡而有真味”;宋人《清异录》里有文章用游戏笔法给各种海产品“封官晋爵”,加给鼋(鳖类)的爵号是“醉舌公”,醉舌,把感官定位为“舌”,无比准确。

清代李渔在《闲情偶寄·饮馔部》中提到鲜字多达36处,其中鲜与味连用就有25处。袁枚在《随园食单》中提到“鲜”字多达40多处。从“新鲜”到“鲜味”的转变要跨过的关键一步,就是从肉类扩大到蔬类,李渔就强调,吃菜要“宅旁有圃,现摘现烹”,还有“傍林鲜”的说法。从化学上看,只有蛋白质才会发出鲜味。陶文台《中国烹饪概论》曾引用过日本研究者的话,把鲜味定义为“对于蛋白质的感觉”。推广到植物也一样,只有少数富含蛋白质的植物才有鲜味,最典型的是竹笋、蘑菇、豆芽,这些食料恰好都是独有华人最嗜好。李渔还盛赞笋是美味蔬菜的冠军,他说“此蔬食中第一品也,肥羊嫩豕何足比肩!……”这里值得注意的是,鲜味不仅仅是动物性食材的专利,还包括植物性的鲜味。听香涧的“品鲜听香”将致力于鲜的“集合”开拓:味合鲜香。

Copyright 2018, All Rights Reserved,Powered by MiniSite v2.0,揭阳技师学院版权所有,粤ICP备19013139号-1,技术支持:揭阳技师学院信息中心